|

はじめに

我が国の気動車の歴史の中で液体式気動車の登場は大きな意義があったと言われている。

液体式とはトルクコンバータ(トルコン)と呼ばれる流体継ぎ手の一種を用いる事でそう呼ばれる。

このトルコンだが、発明されたドイツでは主流とはならず、電気式気動車が普及し、米国も同様であった。

一方、自動車業界では米国は自動変速機の一要素としてトルコンが普及した。

ドイツは鉄道と同じく普及しなかった。

そうした事情を振り返りながら我が国で液体式気動車が普及した理由を再考してみたい。

もくじ

もくじ

鉄道に於ける内燃機関動力車の登場と統括制御への希求

陸上交通へのディーゼルエンジン進出とトルコン

日本に於ける電気式と液体式の比較

液体式の代償

物理的な損益分岐点

自動車が目指した自動変速

ライセンス生産から国産化へ

旧国鉄のディーゼルエンジン事情

電気式気動車事情

鉄道に於ける内燃機関動力車の登場と統括制御への希求

鉄道に於ける内燃機関動力車の登場と統括制御への希求

気動車は内燃機関=エンジンを動力源とした車両だが、米国では1908年にT型フォードの登場により自動車の大衆化が始まった。

1910年代になると自動車のタイヤを鉄道の車輪に履き替え、レールの上を走らせるアイデアが生まれ、これが鉄道に於ける内燃機関動力車の始まりであった。

米国では通称 "ギャロッピング・グース=全力疾走アヒル" 、日本ではガソリンカーと呼ばれた。

従って運転は自動車と同様、クラッチと変速操作が必要である。

人間は自分より重い物を動かしたい時にてこを使う。

てこは小学校の理科の時間に習うが、考えて見ると実は奥が深い仕組みなのである。

道徳の時間には、"人に親切にしたら必ず自分に返ってくる" と習う。

これは英語のギブ・アンド・テイクと似ている。

"与えたものと得るものは等しい" と言う、ものの見方である。

てこの原理に戻るが、重い石を動かしたい場合、柄の長さが長い程、小さな力で動かせる。

ここで石の動きは僅かで良いのに、柄の手元を動かす距離=行程は大きくなる。

ピラミッドの建設現場ではてこを使って仕事をする労働者が居た筈である。

一日に何十回と同じ作業をしなければならない。

大きな行程を速くこなそうとすれば息が切れて長く続かない。

仕方ないからゆっくりこなせば時間は長く掛かる。

さて、算数の時間には、行程=道のりを長い時間をかけて行けば速さ=速度は遅いと習う。

つまり、てこは大きな "力" と引き換えに "速度" は遅くなる=力と速度は反比例すると言える。

力を2倍にしたければ速度は1/2になる、これがてこや歯車減速機の原理である。

ここで、2と1/2を掛けると1に戻るから、"与えたものと得るものは等しい" という意味が出てくる。

この "力と速度の積" を工学の分野では出力と呼ぶ。

限られたエンジン出力で重量の大きな車を動かすには減速機が必要になると言う事である。

減速機は力を増幅してくれるが、その比率を慣用的に減速比と呼んでいる。

逆に、速度は遅くて良いのにエンジンの速度が速過ぎる場合は呼び方の通り減速機で減速すると言う。

ところで、出力は工学系の大学や専門学校で習うので一般の人は普段使わないかもしれない。

小学校では、

・理科で習う "てこの原理" と算数で習う "道のりと時間の原理" を結び付けて教わらない。

・てこの原理は "力" について、道のりと時間の原理は "速度" について学ぶ。

これは二つの原理、科目に分けて学んでいると言える。

それを結び付けるのが、"与えたものと得るものは等しい" という道徳なのかもしれない。

あるいは、法事の時にお坊さんが語ってくれる説話かもしれない。

出力は専門的な用語だが、道徳的な側面を持っているのである。

これはものの見方であって、道徳を数式で表そうとする人は居ない〜感性の領域と言えるかもしれない。

14世紀のフランスの哲学者ニコル・オレームが "質の量" という言葉を使って次のように指摘している。

・質の量は質の強さと量の広がりの積である。

なにやら数学のように見えるが、"質の強さ" や "量の広がり" とはいったい何?

こんな言い方をしたら会話や議論は進まないし、"禅問答はやめてくれ!" と言われるかもしれない。

当時は哲学的な思想と数理的な思考が切り分けられていなかったようである。

時代が進むと両者は少しずつ切り分けられるようになった。

これは感性と理性を分離し始めたという見方も出来る。

文系と理系と言う見方と似ているかもしれない。

17世紀に入りニュートンは数式で物理法則を明らかにしたが、オレームのような見方はしていなかった。

ところがオレームの指摘は18世紀になって工学〜理性の領域と結びついたのである。

18世紀後半に産業革命が興り、蒸気機関の発達に伴い工学という分野が生まれた。

1765年、ジェームス・ワットは "仕事の速さ" と言う概念を "力と速度の積" で表そうと決めたのである。

オレームの "質の量" とは "仕事の速さ" に相当し、英語でこれをPower=パワと呼んだ。

1872年、日本では明治5年、英国から技師を招いて陸蒸気を開通させた。

その時、パワを日本語で ”出力”と訳したのである。

つまり工学の専門用語である ”出力”とは "仕事の速さ" という意味合いなのである。

日本古来の概念からすれば ”勢い" 、"はやる気持ち" と近いかもしれない。

英語にはForce=力という単語があるのでパワと力は区別されている。

一方、日本の一般会話でパワは力という意味でも使われる。

面白いのは出力=パワを計算しなさいと言われて、”さてどうだったっけ?”という技術者は多いのである。

ワットの業績を讃えてその単位をワット(w)と呼ぶようになった。

ワット(w)は電力の単位として使われる事が多いが、これは蒸気機関で発電するようになったからである。

なお、電力1ワット(w)とは "電流1(A)と電圧1(V)の積" である。

蒸気機関登場以前、その仕事は馬、何頭必要か?という見積りをしていた。

そこでワットは蒸気機関の1キロワット(Kw)とは馬何頭分だろうかと測ってみた。

換算すると1キロワット(Kw)=1.36(馬力)であった。

この時、馬の仕事の速さを英語でホースパワと呼び、日本では馬力と訳したのである。

いつの時代でも、あたらしいものの見方、用語が出てきても直ぐには普及しない。

馬力で示した方がわかり易い人も居るのでその後、両方使われて来たと言える。

自動車は馬に代わる道具であるから自ずと馬力が使われるようになった。

一方、物理学ではパワという概念は無かったが、パワ(w)を時間(h)で積算するとエネルギ(wh)となる。

これは仕事の速さを積算すると仕事の量になると言う事である。

ギリシャ語で仕事を意味するエルゴンから、仕事の量をエネルギと呼ぶようになったのである。

こうして物理学の分野でエネルギの概念が確立されたのは19世紀末の事である。

ニュートンも ”勢い" や "はやる気持ち" という概念は持っていたと思われるが、彼の偉大な業績は感性を切り離す事で成し遂げられたと言えるかもしれない。

彼は "力" と "速度" の関係を数式で表した。

"速度" は道のりを時間で割ったものである、と言うように理屈で説明出来る。

一方、 "力" とは何か? "力" は何処から生まれるのか? "力" の原因は不問にしたのである。

それを不問にしても私達は普段の生活の中で気力に満ちている事は感じるし、伝わるという実感もある。

"力" は神が授けしものなり?

こうなってくると道徳から宗教、芸術、精神世界に入って行く。

ところが、力はどこから生まれるのか? 考えていた人物が居たのである。

ニュートンより8歳年上の先輩、ロバート・フックである。

理科の時間に習うフックの法則である。

彼はバネを吊るしてオモリをぶら下げた時、バネが伸びる長さとオモリの重さが比例する事を指摘した。

その事実はさておき、なぜバネは伸びるのか?何がバネを伸ばすのか?

ニュートンが万有引力の法則を発表した時、フックは "それは自分が先に考えていた" と反論している。

二人が結論を導き出すまでの状況を比べて見ると、物理的に相反している事が判る。

・ニュートンは林檎が木から "落ちる" のを見ていた。

・フックはつるしたバネとオモリが "静止している" のを見ていた。

フックは次のように考えた、

・"何かが釣り合っている"

・"バネには自分で戻ろうとする "何か" が "みなぎっている"

・"その "何か" と釣り合うものがオモリに働いている筈である"

・"釣り合うものが働かなければバネは伸びない筈である"

この後、フックとニュートンは事ある毎に対立した。

つまり、ニュートンは万有引力=力の原因を不問にしたいのにフックがそれを邪魔するからである。

但し、頭脳明晰な二人はお互いの論点はお互いの理論を危うくすると判っていたので学術的な論争は続けなかったのである。

ただ、感情的な炎は消えなかったようである。

フックはニュートンより先に亡くなったが、ニュートンはフックが残した記録や実験設備、肖像画まで焼却した事が伝えられている。

フックの存在、そして "力" の原因を抹殺したかったのかもしれない。

その後、ワットの時代に生まれた工学の分野では、みなぎっている "何か" を "復元力 "と呼んでいる。

とりあえず "力" という事にしている、と言った方が良いかもしれない。

人間はバネを手で伸ばしたり押したりする事で "力を加えた" という概念はあるが、自分で加えたのではなく、勝手にバネ自身にみなぎったという見方も出来る。

人間は言葉で相手をやり込めれば、相手の心の中には反発心が生まれる。

その反発心が腕を動かし、やり込めた相手を殴る事もある。

一方、理性的な物理学の分野では復元力という概念は無く、代わりに作用、反作用という概念がある。

ここにも "与えたものと得るものは等しい" という意味合いが含まれている。

このように考えるとフックの言う "みなぎっているもの"、 "力" とは感性なのだろうか?

現代に於ける力の単位はニュートン(N)と呼んでいる。

"力" の原因を不問にした彼の名を冠しているのは何故なのか?

力の単位をフック(F)としてはダメなのだろうか?

ここで減速機の話に戻るが、作用、反作用という見方をすると以下のような働きがある。

・作用させる側から見ると減速機は力を増やす。

・反作用させる側から見ると減速機は力を減じる。

さて、前置きが長くなったがエンジンはモーターのように停止状態からゆっくり回り出す事が出来ない。

この原理上、止まってる車を動かすには既に回転しているエンジンと止まっている車輪の間を徐々に繋ぐという操作が必要であり、これがクラッチの役目である。

初心者はクラッチの繋ぎ方からマスターしなければならない。

先の減速比だが、凡そ16〜20と言った比率でないとクラッチを繋いだ瞬間にエンストしてしまう。

減速比が大きい程、エンストし難くなる。

クラッチを繋ぐ事で止まっている車輪側、すなわち地面からエンジンに返される反作用を減じてくれるからである。

このおかげでクラッチの繋ぎ方に神経を使わずに済むのである。

新しい仕組みが普及する為の条件は扱い易さであるから、T型フォードは減速比を出来るだけ大きく取ったと考えられる。

エンストせずにクラッチを繋げたら車はソロソロと動き出すが、アクセルを踏んでもエンジンが唸りを上げる割にはスピードが上がらない。

エンジンにも壊れずに回す事が出来る限界があるから、これでは馬と同じ速さで走れない。

馬は利口なもので、御者が馬に跨って手綱を引けばゆっくり歩み初め、脇腹が蹴られたら走る事を学習しているのである。

これを機械仕掛けにするには、今度は減速比を小さくした歯車=ギヤを用意する事になる。

初心者が次に覚えなければならないのは、ギヤを切り替える=変速して減速を緩める。

停車から馬と同じ速度まで自在に運転するにはギヤの切り替え=変速操作が必要になる訳である。

減速比が大小2種類のギヤは発進用、巡行用という使い分けになる。

変速の際もクラッチを使って一旦エンジンと車輪を切り離す必要がある。

・前方に注意を払う。

・エンジンの唸る音や背中とシートの圧迫感からスピードが頭打ちになる気配を感じ取る。

・足でクラッチを切る。

・手でレバーを操作してギヤを入れ替える。

・足で再びクラッチを繋ぐ。

これら一連の操作をリズミカルに出来るようになれば合格である。

人間の五感を総動員しなければ出来る事ではない。

慣れてしまえば....と言うが老若男女、苦労するものである。

クルマ社会の米国の映画を見ると、助手席に美女を乗せて美男がクルマを運転するシーンが出てくる。

時には女性の肩に手をまわして片手でハンドルを握る男性も見られる。

ところが大概、クラッチを操作してギヤを切り替える所作が見られない。

監督はクラッチ、変速操作というものはムードを壊してしまうという感性の持ち主らしい。

ヘンリー・フォードも、こんな面倒な操作は自動化しなければT型フォードは売れまいと考えた。

そこで技師に相談したのだが、考案されたのは遊星ギヤとクラッチを組み合わせた変速機であった。

つまり、自動車は大衆化の段階で既に自動変速という発想だったのである。

そこで試作と実験が始まったのだが、課題が見えて来た。

・遊星ギヤなる精巧な仕組みはコストが掛かり過ぎる。

・大量に売れなければ投資を回収できない。

・自動変速にしなければ大量に売れない。

この堂々巡りにヘンリー・フォードも悩みまくって最後はコインを投げたかどうか?

恐らくコインは表が出たのであろう。自動変速を諦めなかったのである。

技師は実現の方策を理論的に考えたのだが、最後の最後は感性に委ねたのかもしれない。

結果的には発進と変速を一つのペダルのON/OFFで行う半自動というものであった。

大衆の足となったT型フォードの半自動変速であったが、ライバルは手動変速から進化しなかった。

また、より重い荷物を運ぶトラック、乗り合い自動車=バスの類は3〜4段の手動式のままであった。

T型フォードは一般大衆の乗り物だが、トラック、バスはプロの道具である。

クラッチと変速操作に対するプロの自尊心というのはあったかもしれない。

1920年代になるとライバルのゼネラルモータース=GMは1年毎のモデルチェンジ攻勢を始めた。

同時にT型フォードは徐々に陳腐化して行った。

モデルチェンジとは技術的な革新ではなく、車体の色や泥除けの意匠を変化させるものであった。

人間の心理とは面白いもので、見た目が新しいものに惹かれるという習性があるようである。

黒一色しか無かったT型フォードの販売は落ち込み、1927年に遂に生産を終了した。

一方、GMはコストの安い手動変速を堅持した為、半自動変速は市場から消えて行ったのである。

米国が分断した南北戦争は1865年に終わっている。

GMとフォードの戦いは感性が理性に勝利したと言えるかもしれない。

ギャロッピング・グースもレール上を走るバスであるから手動変速のままであった。

従って熟練したクラッチと変速操作が要求されたのである。

ギャロッピング・グースは各地で普及したが、利用客が増えると重連、三重連にしようという発想になる。

そこで先頭の運転士のクラクションを合図に複数の運転士がクラッチと変速操作を試みるが、タイミングを合わせるのは至難の技でギクシャクしてしまう。

ところが、世の中にはこんなサーカスの曲芸のような技をこなす名人が現れるものである。

高給を要求する名人=マイスターを雇うかどうか、鉄道会社の経営者は悩む事になった。

この時、先頭の運転士だけで重連運転できないか?と技師に相談してみた。

技師は実現の方策を理論的に考えたのだが、経営者が望む事を要約して統括制御という概念=言葉を生み出したのである。

"統括制御とはですねえ..."

"統括制御をやるにはですねえ..."

技師はこのフレーズを機会ある毎に使うたびに、ある種の優越感を感じたかどうか?

かつて機械式気動車という用語があったが、液体式が出現してからの呼び方で初期の気動車を指す。

統括制御が出来ない=重連が出来ない気動車。

ノスタルジーと供に差別的なニュアンスを含んでいるかもしれない。

旧国鉄では1960年代半ばまで活躍したキハ04やキハ07が該当する。

T型フォード

|

ヘンリー・フォード(1863〜1947)

|

もくじへ戻る

陸上交通へのディーゼルエンジン進出とトルコン

陸上交通へのディーゼルエンジン進出とトルコン

統括制御への希求はどこの国も同じだったが、1920年代になるとドイツで一つの機運が芽生えた。

その少し前、エンジンはガソリンエンジンが先行していたが、1892年にルドルフ・ディーゼル がディーゼルエンジンを発明していた。

ガソリンエンジンが気化したガソリンを爆発させるのに対し、ディーゼルエンジンは気化しない油を液体のまま高圧・高温になった空気中に噴射して燃焼させるものである。

爆発と燃焼の違いは瞬間か、ある程度時間を要するかである。

エンジンの爆発も燃焼も1秒間に数10回繰り返されるので、目にも止まらぬ速さである。

その1回に要する時間の中で、爆発に比べれば燃焼はゆっくりという意味合いである。

液体油は一気に燃えるのではなく徐々に燃え広がって行く=延焼すると言った方が判り易い。

ディーゼルエンジンの長所、短所を以下に示す。

・長所:

・少ない燃料で同じ出力が出せる。

・液体ならどんな油脂でも運転出来る。

・燃料費が安価。

・ガソリンの様に引火の危険が無い。

・短所:

・空気をガソリンエンジンより高圧、高温に圧縮する為に頑丈に作られ、重く大型化する。

・振動と音が大きい。

この振動だが、エンジン自身の上下・左右方向に加えて回転軸の捩じり方向がある。

こうした損益からディーゼルエンジンは自家発電用の据え置き型や大型船舶用として普及して行った。

また、常に同じ力と速度で運転する時に最も燃焼が安定して無駄が無いという性質がある。

逆に、自動車のように走ったり止まったりという使い方をすると不完全燃焼を起こして黒煙(煤)を出す事が知られていた。

気動車の屋根がいつも黒ずんでいるのはこの為である。

煤には燃え残った油分が含まれているので洗剤を使わないと水だけでは落ちないのである。

身近には家庭用の灯油を用いたセントラルヒーティングも燃焼器の定期的な煤の清掃が必要である。

高校の化学の時間には、燃焼とは物質を構成している炭素原子と空気中の酸素分子が結合する酸化反応であると習う。

油脂の噴霧と言っても酸素の分子と比べれば巨大であり、酸化反応に時間を要すのである。

角砂糖に蟻が群がって崩してから巣に運ばれ、見えなくなってしまうのに喩えられよう。

ルドルフもこの理屈は考えていたが、煤が出る仕組みを解明すべく内視鏡と高速度撮影を使って着火〜延焼の様子が可視化されたのは1970年代に入ってからである。

1999年8月に石原東京都知事はあの有名な黒い煤の入ったペットボトルを振って都内へのディーゼル車乗り入れ規制を表明したが、遅すぎる決断だったかもしれない。

船舶は蒸気タービンエンジン(外燃機関)からディーゼルエンジン(内燃機関)に代わり、一軒の住宅ほどの大きさのエンジンが船底に置かれる。

エンジンからスクリューまでは長く重い構造になるが、出航に際しエンジンとスクリューを繋ぐと大きな捩じり振動を伴い、設計が悪いと折損してしまう例があった。

その対策として通称フルカンと呼ばれる流体継ぎ手を設けて振動を吸収するというアイデアが生まれた。

流体継ぎ手の原理は次のようなものである。

・大小二つの調理用ボールを用意する。

・大ボールにシチューを満たす。

・小ボールにもシチューを満たし、大ボールのシチューの上に浮かべる。

・大ボールを片手で固定し、しゃもじで小ボールのシチューを撹拌すると小ボール自身が廻りだす。

・しゃもじがエンジン、小ボールがスクリュー、大ボールが海に相当する。

・シチューのとろみがしゃもじを回す時の抵抗となる。

フルカンとは考案した造船所の名前だが、高速で回転している蒸気タービンエンジンと停止状態のスクリューを繋ぐために作られたもので、流体クラッチとも呼ばれる。

自動車用クラッチは繋げば滑りは収まるが、流体クラッチは滑り続ける。

この為、スクリューの速度はエンジンの速度より必ず遅くなる。

ある時、フルカンを発明した技術者が、ある仕掛けを追加すると次の性質がある事を知った。

・スクリューが停止〜遅い時に、エンジンの力が増幅される。

・スクリューの速度が上がるに連れて力の増幅が無くなる。

これは先に述べた自動車の発進〜巡行までに必要な変速機の働きと同じである。

そして自動車の変速機が2〜4段あるのに対し無段階に変速するじゃないか、と捉える人が現れた。

そうした経緯で "無段変速機が出来た" と言う見方が広まったのである。

回転力(トルク)が増幅されるという性質を指してトルクコンバーターと命名された。

早速、トルコンを自動車に流用して面倒なクラッチと変速操作を無くそうという発想も生まれた。

それより70年ほど前の1845年、産業革命が急速に進化し始めた時代、ジュールは水を撹拌した時の温度上昇の大きさを実験で確かめていた。

撹拌するための出力が熱に変わるという事であり、ジュールの法則、ジュール熱として知られていた。

この実験は元々、蒸気を作り出す際の火力と電力の損益を知りたいというニーズが背景にあった。

水に浸けた電線に電池を繋いだ時に温度はどれだけ上がるか?という公式を発表したのだが、当時は殆ど注目されなかった。

その後、オモリの落下で水車を回して撹拌するという方法で熱と電力だけでなく、熱と機械的出力の比率も示した。

ここでやっとジュールの法則は認知される事になったのである。

比率を示しただけでなく熱の本性は何か?という物理学的な疑問にも光を当てたからである。

ジュールは電池と電線の何が熱に変わったのか?、その仕組みを説明出来なかったのである。

一方、重い荷物を運んでいるうちに身体が温まる事を思い出した。

仕事をすれば熱が生まれる=仕事の量と熱の量には因果関係があるという発想で次の様に考えた。

・オモリに仕事をさせた時の量を、オモリに働く重力=力と落下距離の積とする。

・オモリが仕事をする距離を時間で割れば速度になる。

・重力=力と速度の積はワットが定めたパワ=出力である。

・仕事の量とはワットの出力を時間で積算したものじゃないか!

この "仕事の量" という具体的にイメージ出来る概念が物理学者達を立ち止まらせたのである。

当時はまだエネルギという用語は無かったが、仕事量をエネルギと呼ぶようなってから彼の業績を讃えてその単位をジュール(J)と呼ぶ事になったのである。

・1(w)の仕事の速さで1秒間続けたら1(ws)=1(J)である。

・1(w)の仕事の速さで1時間続けたら1(wh)=3600(J)である。

ジュールの法則を根拠に、水を沸騰させる目的では無く動力伝達に流体を使う事に疑問を持つ人も居た。

そこに丁度、鉄道の気動車統括制御というニーズが現れ、トルコンの実証試験が始まった。

結果は、思惑どうり発進から巡行まで何の操作もせずに滑らかに運転できる事は判った。

一方、ジュールの示した比率に従いその発熱量は膨大で、それを冷却する設備が必要な事も判った。

懐疑的だった人は "そら見たことか!" と言ったかどうか?

"エンジンもラジエータで冷却している、トルコンの冷却まで面倒見切れないよ!"

"機械式クラッチだって坂道発進でエンストを恐れて滑らせていたら(通称 "半クラ")焼けてしまう"

"でも液体なんだから冷却すればいいじゃないか!"

"船舶はフルカンを使って流体で動力伝達しているのに冷却は必要ないじゃないか、何が違うんだ?"

"スクリューで撹拌する相手も流体、気動車より抵抗が小さくフルカンで滑っている量が小さいからさ"

"スクリューで撹拌した水の量は無尽蔵だから温度は殆ど上がらないって事さ!"

ドイツ人はこうした場面に出会った時 "もったいない" という感覚を子供の頃から教えられるらしい。

この実証試験は、流体継ぎ手は "滑っている"、"損している" と言う印象を植え付けたようである。

一方、発熱量を下げる手段を考えた人も居たが、公言はしなかった。

・機械式クラッチの滑りも繋ぎ初めは大きく、車輪が転がるに連れて一瞬で収まる。

・トルコンの後ろに減速機を置けば車輪を回す抵抗が減じるから滑りが早く収まる。

・滑りが早く収まれば発熱量は低下する。

・そうすると列車のスピードが制限される。

・結局、2〜4段の変速機が必要になってしまうじゃないか!

ここでも堂々巡りである。

それ以降 "トルコンは無段変速機である" という見方は薄れ、関心は遠のいて行った。

発明されたものがすべて世の中の役に立って普及する訳ではない。

少なくともドイツ人の間では "流体伝達は代償が大き過ぎる" と捉えられたようである。

さて、ドイツ人も手をこまねいているばかりでは無く、気動車の統括制御を実現させる手段として次のようなアイデアを考案した。

1881年にはジーメンス社製の電車が都市内で営業運転を始めて収益が出始めていた。

日本で言う市電である。

動力源としてクラッチ、変速操作が不要でエンジンの様に冷却する必要が無いモーターは魅力的であった。

一方、長距離の都市間や貨客数が少ないローカル線では電化設備投資は回収できないという見方もあった。

そこへ駆動はモーター、電力は車両自身に発電用ディーゼルエンジンを載せるというアイデアが登場した。

これが通称、電気式ディーゼル車である。

電化と言っても発電所からレールに隣接する変電所までは距離が長く電力ロスがあり、コストも掛かる。

これを考えると車両自身で発電出来れば電力ロスが無い=究極の地産地消という発想である。

ここでも様々な議論が交わされた。

"モーターと発電機は原理的に同じだから、結局モーターを2台積む事になる。もったいない!"

"いや、必要な電力はエンジンの燃料の凡そ1/2だからもったいないとは言えないよ!"

"燃料を燃やして熱に変え、それを力に変えるエンジンより電力がモーターを回す方が無駄が無いのさ!"

"モーターだって発熱するんだよ、ただ、エンジンのようにラジエータが必要な程じゃ無い。"

実証試験が行われ、貨客数に応じて電化した方が得か、電気式ディーゼルの方が得かが検証された。

これらは損益分岐点を探すという経済活動の基本と言える。

こうして1933年に登場したのがフリーゲンダー・ハンブルガー=空飛ぶハンブルク人と呼ばれる都市間特急列車であった。

一方、産油国である米国の鉄道も電化より電気式ディーゼル車を選択したのである。

鉄道は車両だけでなく多様な業種、企業の協業で成り立つから、夫々の立場、事情によって参画派、静観派、撤退派が出てくるものである。

"もったいない" と言う感性は、こうした損益によって理性に置き替わって行ったと言える。

この頃、ドイツ国鉄には航空旅客機の進出と失業者対策として始めた高速道路網建設=アウトバーン構想により将来的には需要が減ってゆくという危機感があったと伝えられている。

1933年に首相に就任したヒットラーはその後、アウトバーンを強力に推進したと伝えられている。

首相、国のリーダーという仕組みも統括制御と言う見方が出来るかもしれない。

なお、トルコンは次のような場面で使われる例は残っている。

ディーゼルエンジンは捩じり振動が大きいという性質が災いし、機械式ディーゼル機関車は発進時にエンジンと車輪の間で折損する例があった。

原因は船舶の例とは異なり、自励振動という複雑な仕組みである。

自動車にディーゼルエンジンを用いた場合、ゴム製タイヤがその振動を吸収してくれるのでこうした故障は起こらなかった。

一方、鉄道はエンジンから車輪〜レールまで鋼製なので吸収する場所が無く、車輪とレールの間の僅かな接点で滑りと固着を繰り返すのである。

エンジンの1秒間に数10回という燃焼周期が、滑りと固着を繰り返す周期と共振を起こすのである。

重量のある貨物列車を牽引する機関車では発進時にレールと車輪の間で大きな摩擦力を必要とし、摩耗するケースもある。

こうした課題に流体継ぎ手の振動吸収効果を利用するものである。

そこで滑り=発熱を極力抑える為に機械伝達を主、流体伝達は補完という使い方が考案された。

先の公言しなかったアイデア=トルコンの後ろに機械式と同様の変速機を置くのである。

従って、トルコン=無段変速機という見方はしていない事が判る。

そして牽引される貨車に衝撃が加わらないように変速はギクシャクしてはならない。

この仕組みは高い技術力と精巧な工作が必要で、ドイツのマイバッハ社製品に例が見られる。

通称、メキドロ変速機(メカ=機械とハイドロ=液体の合成語)と呼ばれる。

日本では1966年から三菱重工がライセンス生産を行ってディーゼル機関車DD54に搭載されていた。

また、変速機もクラッチの繋ぎ替えの瞬間に少なからずショックを伴う。

変速機の段数分のトルコンを用意し、この繋ぎ換えをトルコン油の充填、排出を切り換えることで滑らかに行うタイプも存在する。

これは流体クラッチと呼ぶべき使い方であり、通称、充排油式と呼ばれる。

同じくドイツのホイト社が製造し、DD51に採用されていた。

これらも液体式と呼ぶ事があるが、トルコンを無段変速機と捉えるか、流体クラッチと捉えるかはケースバイケースである。

ドイツ人は "もったいない" ことはしないが、凝りまくるところがあるようである。

さて、石原東京都知事のディーゼル車都内乗り入れ規制だが、それを回避する方策は既に準備が整っており、次の二つがあった。

・燃え残りが出ないように電子制御を駆使して無駄に燃料を噴射しない。コモンレール式と呼ばれる。

・排気管にフィルターを装着する。

前者で黒煙は殆ど目に見えないレベルになり、規制の2年前にドイツのボッシュ社で実用化されている。

一方、パーティキュレートと呼ばれる目に見えない微細な油の粒子が残存しており、後者で捕獲する。

これはディーゼル・パーティキュレート・フィルター=DPFと呼ばれるものである。

後にパーティキュレートは発癌性が有る事が報告されている。

自動車用ディーゼルエンジンはこうした規制が施行されたが、鉄道を含むその他の用途についてはその後、段階的に行われて行ったのである。

交通機関の中で先に述べた発進停止を繰り返す頻度と台数は自動車が圧倒的に多いからである。

日本の首都が始めた規制だが、これらの対策を施すには相応のコストアップを伴う。

当然ながらメーカーは販価の上昇を抑えるべく、標準装備となった。

また定期的にDPFに溜まった油分を燃やし切る為に数分間、エンジンを運転したまま停車する必要がある。

これを無視して走行し続けると白煙が上がり、火災と間違えて通報される例が見られた。

これらの代償は消費者が負担する事になったのである。

ところでルドルフ・ディーゼルだが、実験の際に排気管に溜まっている煤に気が付いていた筈である。

"この煤は油分を含んでいる...安定して運転している時に黒煙は見えないのに..."

"まだ不完全燃焼を起こしていると言う事か?...もったいない..."

"空気は充分に吸い込んでいるのに..."

"液体の油を完全燃焼させるにはどうしたらいいんだ?..."

彼はそう考えただろうか?

1913年9月29日、彼は仕事で船で渡英したが、到着前に行方不明になった。

その10日後、北海のノルウェー沖で水死体で発見された。

彼の帽子とオーバーはきちんと畳まれた状態で甲板の手摺の下に置かれていたとの事である。

自殺という見方があったが、遺書は見つかっていないそうである。

彼の墓は建てられ無かったそうだが、日本で農作業向けに小型ディーゼルエンジンを実用化した山岡孫吉(ヤンマー創業者)により1957年、ヴィッテルスバッハ公園に石庭苑が寄贈されている。

ルドルフ・ディーゼル生誕100年、エンジン開発60周年という節目だったそうである。

ルドルフ・ディーゼル(1858〜1913)

|

もくじへ戻る

日本に於ける電気式と液体式の比較

日本に於ける電気式と液体式の比較

さて、我が国では気動車の統括制御実現にあたり、ドイツや米国の例を参考にしながら電気式か?、トルコンを用いた液体式か?という選択肢になった。

終戦後の混乱が収まって来た1952〜53年、旧国鉄は両方のタイプを試作し、実証試験が行われた。

電気式はキハ44000、液体式はキハ44500である。

結果は御存じの通り、液体式が選択された。

ここで疑問だが、ドイツ人が関心を失ったトルコンをなぜ日本は選択肢に入れたのであろうか?

ここでトルコンにまつわる戦前から現在に至る動向を振り返る。

・1936年、当時の鉄道省と陸軍はトルコンに興味を示した。

・スウェーデンのユングストローム社のリショルム・スミス式のライセンスを得て神戸製鋼所で試作した。

・4台が完成し、鉄道省、陸軍に2台ずつ納入された。

・ユ社は火力発電設備が専門だが、蒸気タービンと発電機を繋ぐ接手としてトルコンを用いていた。

・発熱を抑える手段として巡行速度に達したら流体を介さず機械的に直結にする機構が装備されていた。

・機械式気動車キハ41000(未だガソリンエンジン)をトルコンに換装して試験が行われた。

・1937年、鉄道省はフリーゲンダー・ハンブルガーに倣って電気式気動車キハ43000を試作した。

・1941年、太平洋戦争が始まり、燃料統制されると両試験は中断し、キハ43000は空襲で焼失した。

・終戦後の1946年、フォードのライバルGMは米軍の次期軽戦車の開発を請け負った。

・これはトルコンと遊星ギヤを組み合わせた完全自動変速機を搭載するものであった。

・この変速機はGM系部品メーカーのアリソン社が製造する事となった。

・1948年、自動車業界でもT型フォード以来途絶えていた自動変速がGMの手で復活した。

・これは次期軽戦車と同じ方式であり、"ダイナフロー"という商標が付いていた。

・この方式はスタンダードとなり、2025年現在でも変わっていない。

・同時期、GHQは朝鮮戦争に備え、物流回復の為に8000台の米軍車両を日本の民間に払い下げた。

・民間工場ではそれをバスやトラックに改造し、様々な分野に出回った。

・1950年、朝鮮戦争が起こり、次期軽戦車が投入された。(1953年にM41式と制式化されている)

・日本は補給基地としての役割を担う事となり、特需が戦後復興の後押しとなった。

・戦地から軍用車、戦車が日本に輸送され、各地の工場で修理、再び戦地へ送られた。

・多摩川下流の三菱重工下丸子工場と貨物線(現横須賀線)の間を輸送される戦車の姿が見られた。

・当時の国内自動車メーカーでも米軍車両の修理を請け負う例が見られた。

・同時期、東京大学生産技術研究所が中心となり、産学共同でトルコンの研究に着手した。

・ここでは東大生研が理論解析、民間のいすゞ自動車が設計試作と試験を担当する事になった。

・トルコンの理論、設計方法を習得したが、自動車用としての実用性は未知数であった。

・冷却が前提だが、どの程度のラジエータサイズが必要なのか?判断しかねていた。

・鉄道と異なり、発熱量が道路の勾配や自重、走り方によって千変万化ゆえである。

・共同研究終了後、自動車各社は独自に実用性の確認に入った。

・1954年、いすゞは大型バスに搭載し、箱根まで実路試験を行った。

・1957年、岡村製作所は乗用車ミカサに自社製トルコンを用いた自動変速機を搭載した。

・1959年、トヨタはいすゞが試作したトルコンをベースにトヨグライドなる半自動変速機を登場させた。

・1960年、マツダは岡村製作所製トルコンを搭載した軽自動車R360クーペを発売した。

・日本ではまだ自動変速というニーズは育っていなかった。

・変速操作をマスターしているという優越感、自動変速は初心者、女性用という差別意識があった。

・1961年、米国ボルグ・ワーナー社は米国内向けに3段自動変速機を供給し始めた。

・1965年、ボ社製3段自動変速機を採用する国産メーカーが複数現れた。

・1966年、トヨタ、日産から大衆車カローラ、サニーが発売され、マイカーブームの口火を切った。

・トヨグライドはボ社から特許侵害を指摘された。

・1969年、トヨタとボ社は協議し、ライセンス生産の形で日本に合弁事業アイシン・ワーナーを設立。

・1970年代、国産車は米国に小型車市場を築き、米国車も対抗すべく小型化を始めた。

・1980年代、国産車は米国市場を席捲した。

・アイシン・ワーナーは世界シェア1位となり、1988年にボ社とのライセンス契約を解消、独立した。

・日本で自動変速機="オートマ車" の普及率が上がり始めるのは1980年代後半である。

・ドイツの自動車メーカーは輸出向けを除いて2025年の現在に至るまでトルコンを採用する例は無い。

以下は筆者の見方である。

・日本の鉄道は輸入から始まり、完全コピーしながら国内事情に合うように改良して行った。

・戦前の鉄道省は蒸気〜電気機関車、電車、気動車の国産化を果たしており、国産主義であった。

・特許制度が普及し外国技術の導入はライセンス契約が必要となった。

・1930年代の自動車産業は未熟であり、商用、軍用の観点から商工省、陸軍主導で開発が行われた。

・当時のドイツでは鉄道用にトルコンを製造する会社が無く、鉄道省はスウェーデンに探し出した。

・鉄道省もトルコンの発熱は承知していたが、直結機構を備えたリショルム・スミス式に期待があった。

・戦車は不整地走破中は横滑り、転倒を避ける為に変速が出来ない点から陸軍はトルコンに関心があった。

・日本軍は捕獲した米軍機を調べ、日本より勝る技術水準、考え方の違いを把握していた。

・敗戦後、技術力の遅れが民間技術者に伝わり "欧米に追い付け追い越せ" という気力を生んだ。

・米国では市場実績から山坂でトルコンのオーバーヒートが起きている事が解って来た。

・日本では米国車のラジエータサイズを調べ、搭載スペースの制約から冷却しきれていない事が判った。

・米国はオーバーヒートの発生率と修理費(保証費用)から損益分岐点が明確になっていた。

・米国流自動変速機は製造コストが高く、国産化しても日本国内の需要だけでは採算が合わない。

・合弁事業を維持するには国内の普及率を米国並みに上げるか、米国へ進出するしかない。

・ドイツはトルコンは発熱量自体が大きく、無段変速機を認めていない。

こうして見ると、日米の自動車業界はジュールの公式と経済活動を天秤に掛けたと言えるかもしれない。

米軍M41式軽戦車

|

GM_Buick_1948

|

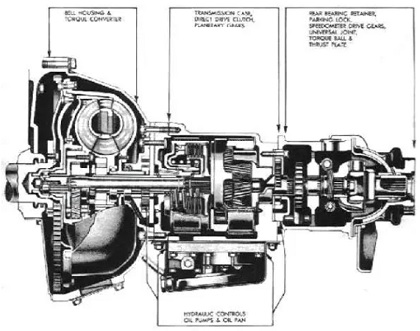

ダイナフロー

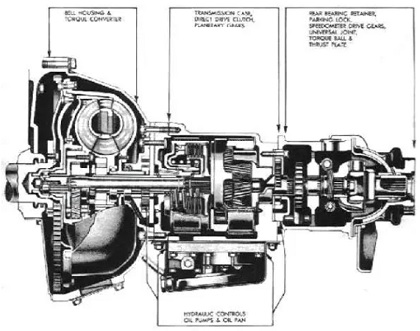

左側がトルコン、中間部分が遊星ギヤの変速機である。

|

もくじへ戻る

液体式の代償

液体式の代償

ここで再び筆者の疑問である。

戦前にキハ41000に換装されて試験された液体式だが、換装前の機械式と比較して燃料消費量が増えているのではないだろうか?

直結機構が働く速度以上では滑りは無くなるので燃料消費量は機械式と同等になる筈である。

一方、その速度以下での発進加速中は滑る。

従って同じダイヤ=発着時間で運転しようとすると滑り損失分、燃料は余計に消費する筈である。

試験区間に勾配があり、全力運転が必要なら到着に遅れが出る筈である。

残念ながら筆者が調べた限りそうした記録は見られない。

統括制御が出来る嬉しさは想像できるのだが、その代償は?....

折しも戦時体制で燃料統制が始まった事で代償への関心は高まったと思われるが?

以下は筆者の想像を交えた当時の再現シーンである。

"課長、液体式は燃料消費量が増えていますねえ..."

"そうかあ、予想通りだな..."

"液体式は燃料食います、と言ったら統括制御はどうなっちゃうでしょう..."

"蒸気機関車から気動車になって燃料費が大幅に減りましたから...それに比べれば..."

"それはお上の見方だろ...君は技師として許せるかい?"

"もったいないですねえ..."

"今は伏せて置いて燃料統制が解除したら再開しよう...その結果は始末しないように..."

"鉄道には鉄道の使い方がある。神戸製鋼所と改善策を考えよう..."

先に述べたいすゞが戦後に大型バスで実用性を確認した例でも燃費について触れていないのである。

当時は走行条件が管理出来る試験設備は無く、東海道を含む公道で行われている。

この点で液体式と従来の機械式との有意差について言及出来なかったものと思われる。

日本の自動車市場では1980年代後半のオートマ車普及に伴い、マニュアル車より燃費が悪いという声が挙がり始めるのである。

20%程度なのだが、そうした評判は炎上ではなく、くすぶっていたと言った方が良い。

以下は筆者の見方である。

・1980年代に入り、米国市場を席捲出来たおかげで日本製オートマの採算性の課題は解消された。

・クルマの買い替えを経験した世代が台頭してきた。

・経済成長も引き続き堅調で、自動車メーカーはひとつ上のランクに買い替えを促した。

・"1985年のCM"が好例である。

・その機会に、セールスマンはオートマ車を勧めた。

・ワンランク大きなクルマになったので燃料代が増えても疑問は無かった。

・従って、オートマにしたせいで燃料代が増えたのかどうかは判然としなかった。

・燃費の数字がカタログに大書されていたが、マニュアル車の数字であった。

・カタログの最後のページには小さな文字でオートマ車の数字が記載されていた。

・1990年代になると、免許取得直後からオートマ車を選ぶ世代が出て来た。

・一度オートマ車に乗ってしまうとマニュアル車には戻れない。

・1991年、オートマ車限定免許が交付された。

・産油国の米国は燃料が安価ゆえ、顧客の燃費への関心は低かった。

・米国の戦後生まれのオピニオンリーダー層は日本車を評価し、小型車に抵抗が無くなった。

・大型車から乗り換え、燃料代が減った事で満足を得た。

2025年の現代、人類共通の課題はCO2削減であり、政府は燃費の良いクルマの税制優遇を図っている。

もくじへ戻る

物理的な損益分岐点

物理的な損益分岐点

さて、損益分岐点だが、ここでは経済活動とは別に純粋に物理的な分岐点について述べて見たい。

トルコンに弱点はあるが、馬鹿とハサミは使いよう。

少々熱い思いはするが火傷をしない使い方がある。

この使い方こそ1948年以来、米国が市場実績を踏まえて築き上げてきたものと言える。

・エンジンは車輪に力を伝えると同時に、車輪は地面からの抵抗力をエンジンに返している。

・これは作用、反作用の原理である。

・のれんに腕押しと言う様に、抵抗力が返されるからエンジンは力を伝えられるのである。

・抵抗力は自重、勾配、速度に比例して増える。

・車輪はそれをエンジンに返そうとするが途中にトルコンがあれば滑って発熱する。

・山坂では道路がカーブしているとスピードが出せない。

・トルコンはスピードが落ちる程、滑りが大きくなり発熱量が増加する特性を持っている。

・山坂での滑りを減らすには選択肢は二つある。

・抵抗力に負けないようにトルコンサイズを大きくする。

・車輪直前のギヤの減速比(最終減速比)を大きく取ってトルコンに返される抵抗力を低減する。

・次に発進性を検討する。

・冬の歩道に凍ったスロープがあれば足の力をそーっと掛けないと滑って前に進めない。

・この時、自分を前進させるのは足が蹴る力では無く、靴底と氷の間の摩擦力なのである。

・同様に車を前進させるのはエンジンの力では無く、クラッチを滑らせる時の摩擦力=抵抗力である。

・いくらエンジンに出力があっても滑るばかりでクラッチが提供してくれる摩擦力以上は伝えられない。

・同様にトルコンの場合、車を前進させるのは流体を撹拌する際の抵抗力である。

・つまり、滑らせて初めて摩擦力も撹拌抵抗力も生まれる。

・クラッチもトルコンも滑りは使いようという事なのである。

・そしてこの摩擦力や撹拌抵抗力はクラッチ、トルコンサイズに比例する。

・ではサイズを大きくすれば良いか?

・ここでエンジン出力に余裕が無いとその抵抗力に打ち勝てず、坂道では発進する事すら出来ない。

・田んぼのような泥が深く固いぬかるみに長靴が嵌った時に足を引き上げるのが難しいのと同じである。

・機械式ではクラッチサイズを大きくすると発進時にエンストし易くなる。

・エンストを嫌ってクラッチを半クラにすれば焼ける匂いがしてきて最後は寿命が尽きる。

・かような状況で仲介役となるのが、やはりギヤの減速比である。

・ここで冒頭に述べた事を思い出して欲しい。

・減速比が大きい程、エンジンにとっては抵抗力を減じてくれるからエンストし難くなるのである。

・ここでも作用、反作用の原理である。

・しかし減速比を大きく取れば、最高速度が犠牲になる。

・こちらを立てればあちらが立たず、またしても堂々巡りである。

・結論はエンジン出力の余裕が最高速を確保し、クラッチを守り、トルコンを使いこなす鍵となる。

・もしエンジン出力に制約がある場合、発熱量を冷却可能な範囲に収め、かつ発進性を確保するには、

・車の重量を軽減する。

・最高速を諦める。

しかないのである。

以上が物理的な損益分岐点を探す手順である。

これは液体式に限らず、機械式気動車でも全く同じである。

むしろ、エンジンを動力源とする陸上交通機関に共通するセオリーなのである。

1933年に登場したキハ41000は旧鉄道省の機械式気動車の量産第一号であった。

一方、1930〜32年に自動車の国産化を目的とした商工省標準貨物自動車が開発されている。

この時、堂々巡りを理解したのが後に "新幹線を作った男" と呼ばれる島 秀雄である。

鉄道は当時の先端技術であり、彼はこの時期に両方任されていたのである。

従って、標準貨物自動車第一号と機械式気動車第一号は同じセオリーの基に作られているのである。

この貨物自動車の商標はいすゞと命名され、現在のいすゞ自動車のルーツである。

ところで、機械式気動車にも課題が出て来た。

それは戦後、キハ41000をガソリンエンジンからディーゼルエンジンに換装した際に発生したスポーク車輪の折損であった。

原因は先に述べたエンジンの捩じり振動を起源とする自励振動である。

鉄道技術研究所が解明し、対策として1955年頃からプレーン車輪に交換されている。

従って液体式登場後はディーゼルエンジンの捩じり振動がトルコンで吸収されるので収まったのである。

さて、米国オートマ元年の1948年から20年後の1968年、東京モーターショーガイドブックでは東京大学生産技術研究所教授の亘理 厚が次のように指摘している。

・国産車は小型エンジンにトルコンを適用する事の不利をカバーし、極めて小さいクルマにまでトルコンを実用した。

日本の自動車技術者はトルコンサイズとギヤの減速比、軽量化を駆使して使いこなしていた事が判る。

日本はフリーウェイが完備した米国より最高速度の要求レベルが低かったのである。

ところで、摩擦力や撹拌抵抗力という "力" が出てきたが、工学の世界でもこれが生まれる物理的な仕組みは未解明なのである。

そこは問わないと言うべきで、冒頭で述べたニュートンが力の原因を不問にしたのと同じである。

その代わりフックの法則と同様に、仮説と実験式を駆使してモノを設計する事で実害が無いと言える。

因みにこうした "抵抗力" の仕組みを解明しようとすると、物質の最小単位である原子、電子と言った素粒子〜量子力学の世界に入って行く。

そこではニュートンの理論は通用しなくなり、そこに足を踏み入れたのがアインシュタインである。

"力" は神が授けしものなり?と言う宗教、芸術、精神世界に入って行くのと似ている。

先に触れた炭素原子と空気中の酸素分子が結合する酸化反応さえも物理的な仕組みは未解明なのである。

解明しない限りルドルフ・ディーゼルの疑問、"液体の油を完全燃焼させるにはどうしたらよいか?"

も解消しないであろう。

商工省標準貨物自動車

|

島 秀雄(1901〜1998)

|

もくじへ戻る

自動車が目指した自動変速

自動車が目指した自動変速

リショルム・スミス式トルコンに装着されていた直結機構とはどんなものだったのか?

原理は自動車用クラッチと同じであった。

規定の速度になったら直結にするという事だが、運転士の手動である。

統括制御が出来るように電磁弁を用いて全車一斉にクラッチが締結されるのである。

その速度は運転台に明記されており、運転士はスピードメーターを見ながら操作する訳である。

・キハ10系 液体式量産第一号:45Km/h (最高速度:95Km/h)

・キハ181系 高出力エンジン特急用:85Km/h (最高速度:120Km/h)

ここで注目すべきは、最高速度が高い程、直結にする速度も高い事である。

最高速度を高くするには最終減速比を小さくする必要があるが、その代償として車輪がエンジンに返そうとする抵抗力は大きくなる。

トルコンの滑りも大きくなるのでその落差を無理やり直結にすればショックが出るのは当然である。

動く歩道の速さと歩く速さの差が大き過ぎると、乗ろうとする時によろけるのと同じである。

そうならないように最高速度が高いキハ181系は直結速度を高くしているのである。

さて、そのショックだが、乗客が "今のは何なの?" と言うレベルだったそうである。

自動車でも機械式気動車でもクラッチはショックが出ないように滑らせながら繋ぐが、リショルム式はそうした人間のデリカシーが伝わらない、ガッチャンというものだったそうである。

つまり、液体式になっても自動車と同様のクラッチ操作は残った事になる。

これはキハ10系を含めて3世代後の後継車まで踏襲され、1990年頃まで使われていた。

当時の乗務員はカスハラを受けていたかもしれない。

以下は筆者の想像を交えた昭和30年代の再現シーンである。

"いい景色ねえ...これディーゼルカーって言うんでしょ"

"蒸気機関車みたいに煙出なくていいな"

"おなかすいたからちょっと早いけどお昼にしようか、さっき駅弁買った時にお茶も買ったんだ"

"カワイイ!...このビニールの急須、..."

"じゃ、窓のテーブルに置いてと..."

"うわっ、熱っちい!!こぼれちゃったよ!!"

"今の何なの?すごいショック!!"

"ズボン濡れちゃったよ!、よし、車掌に文句言ってくる!"

"頑張ってね!"

機械式気動車なら運転士は自分の技量の未熟さを痛感するが、リショルム式は "俺のせいじゃない!"

かつて旧国鉄の労使関係は有名だったが、全国の運転士が乗務拒否を企めば当局は対策しただろうか?

新しい機関車やシステムの導入に抵抗してストが行われていたのは昔ばなしか?

ところが世の中には "ショックは俺のせいだ" と言う名人が現れるものである。

彼は機械式気動車を誰よりもスムーズに運転していたに違いない。そのコツは、

・直結にする直前にノッチ(アクセル)を戻す。

・エンジン速度が一時的に下がり、トルコンの滑り量が減る。

・滑り量はエンジンのうなり音で感じ取る。

・エンジン側と車輪側の速度差が殆ど無くなるタイミングを狙う。

・ノッチ戻し量は勾配が急なら多く、緩いなら少なくする。

・直結にするタイミングが早過ぎても遅過ぎてもダメ。

・この間、僅か1秒以下である。

日本の名人は高給を要求せず、コツを誰かに伝授する時にある種の優越感を感じたかどうか?

徒弟制度と言う仕組みは "名人に追い付け追い越せ" という気力を生む。

1990年頃まで使われていたという事は徒弟制度が存在したのかもしれない。

さて、旧国鉄では非直結/直結を区別して、変速段/直結段という呼び方をしている。

ここは誤解が生じやすいので触れて置くと、変速段というのはトルコンの無段変速から来ている。

トルコンの後ろに2段変速機があるという意味では無いのである。

こうした呼び方から、当時の国鉄はトルコンを無段変速機と捉えていた事が判る。

では、米国の自動変速機はどうだったのか?

GMが1948年に投入した自動変速機に直結機構は装着されていなかったのである。

装着したのは29年後の1977年、ライバルのクライスラーである。

約30年間、トルコンは常時滑っていたという事である。

GM初の自動変速機 "ダイナフロー" は高い価格帯のビュイック部門から登場した。

続いて低価格帯のシボレー部門から "パワーグライド" と呼ぶものが登場した。

呼び方が違っても搭載している自動変速機は同じ機種である。

グライダーのように滑空するという意味合いだが、滑らかさを訴求している事が判る。

ドイツ人の "滑っている"、"もったいない" という感性から見たら鈍感と言えば良いのだろうか?

産油国の米国であるから、ガソリン代は水道代のようなものかもしれない。

ショックが解決出来なかったと言うより、直結にしたいという発想が無かったという事だろうか?

クライスラーのモチベーションを辿ってゆけば、米国の行く末が判るような気がする。

以下は筆者の想像を交えた当時の再現シーンである。

"ボス、こんな特許考えたんですが...トルコンに直結機構を設けるんです。"

"直結にすんの? ショック出ない?"

"スムーズさが売り物なんだから余計なショックは禁物だよ..."

"メリットは燃費改善です、どう考えても滑っているのはもったいないですよね..."

"硬い事言うねえ、君はゲルマンかい?"

"そうです、両親が戦後に移住してから生まれたので2世です。"

"そうかあ、独伊日のゲルマンかあ...俺、ゲルマン3世なんだよ。"

"苗字で気が付いていましたよ...ああ良かった、話が通じて..."

"敵は日本車だからなあ、先手を取るんだな...先願特許は知らべて置けよ!"

一方、パワーグライドに倣って1959年にトヨグライドを投入したトヨタだったが、22年後の1981年に最上級車ソアラに直結機構=ロックアップクラッチを装着した。

ソアラとはグライダーの最上級機種の呼称だそうである。

ユーザーの評価はソアラに値しなかったようで、すかさずショック対策を施したそうである。

この頃から日本ではロックアップクラッチは燃費改善手段としてオートマ車必携となったのである。

ところで、先のいすゞが実用試験を行ったトルコンは "ダイナフロー" に倣って "パワーフロー" と命名されていた。

フローとは流れであるが、"いすゞ" とは三重県伊勢神宮を流れる五十鈴川から取られているのである。

鴨 長明の方丈記を思い出す。

"ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず"

"淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし"

ドイツ人はトルコンを水に流し、米国人はすくい上げたのである。

さて、GMが1948年、トヨタが1959年、マツダが1960年に投入した自動変速機は2段変速であった。

同じ頃、トルコンを無段変速機と捉えていた旧国鉄には変化が見られた。

1953年、キハ10系で液体式量産第一号を送り出したが、搭載した排気量17L、8気筒、160馬力のDMH17型エンジンでは出力不足だったので、1960年、キハ60と呼ばれる高出力型を試作した。

エンジンは戦前のキハ43000用に設計された排気量31L、6気筒のDMF31をベースに400馬力とした。

同時にトルコンを直結にしてから使う2段変速機を組み合わせているのである。

これはトルコンを発進用クラッチ、すなわち流体クラッチとして使おうという発想である。

筆者は当時の国鉄の考え方を次のように推察してみた。

・無段変速機と捉えていたトルコンの後ろにわざわざ変速機を置く理由はオーバーヒート対策である。

・変速機を置くからには自動変速にしなければ統括制御は出来ない。

・クルマは自動変速を実現している。

しかしながら、試験結果は変速ショックが大きく実用に供する事は出来なかったのである。

恐らく、旧国鉄の技師も米国や国産オートマ車のグライダーのような感覚を体感していたと思われる。

以下は筆者の想像を交えた当時の再現シーンである。

"課長、発注していたアメ車と国産オートマ車がやっと届きました。"

"来週から鉄道技術研究所の構内で試乗会やります。免許持ってなくとも乗れますよ。"

"へえ〜、これマツダR360クーペじゃないか、俺も欲しいなあ。"

"こんな "軽" でもトルコン使ってんのか!"

"おい、なんて滑らかな変速なんだ! 人間より上手だ。"

"これに比べ、うちのキハ60、ありゃダメだ!"

"でも...どうもトルコンは直結にしていないようですよ。"

"という事は変速する時にトルコンの流体がショックを吸収しているって事か?"

"取り寄せた米国の文献によると遊星ギヤ使ってるそうです。"

"う〜ん、いったい何がどうなってんだ?"

その後、米国の自動車業界では1961年にボ社、65年にはGMが3段変速を発表し、80年頃まで続いた。

3段にした狙いだが、筆者は山坂でのオーバーヒート対策ではなかったかと察する。

米国でもオートマ車の普及に伴い、修理費(保証費用)が収益を圧迫し始めたという推測である。

ドイツ人は "そら見たことか!" と言ったかどうか?

既に述べたように、車輪とトルコンの間に減速ギヤを置けば返される抵抗力が減り、滑りによる発熱量を抑える事が出来る。

この効能を以下に要約すると、

・途中に変速機が無ければ発進から巡行まで冷却の負担は一括払いになる。

・変速機を使って何段かに分割する事により、冷却の負担は分割払いが出来る。

・例えば、高低2段なら巡行中の高段側から勾配に差し掛かって低段側に減速する事で発熱量が低下する。

・千変万化の道路環境に応じてトルコンが滑る範囲を分割する事でオーバーヒートのリスクが低下する。

キハ60の変速ショックの結果を受け、旧国鉄がその後に取った方針を筆者は次のように推察して見た。

・トルコン直結状態で後ろの変速機を変速させるには実力不足である。

・遊星ギヤを使った変速機は経験が無く、鉄道では例が無い。

・自動車に比べ床下にはスペースがあるので発熱量はラジエータ搭載可能な範囲で冷却する。

・鉄道はダイヤがあり、路線勾配も判っているのでオーバーヒートは予測出来る。

・電車でも発進加速中は一時的にモーターの定格出力を超えて運転して発熱を許容している。

・巡行〜惰行に入れば走行風で温度は下がって行く。

・トルコンの発熱を冷却しきれず、温度が上がっても勾配の最高地点に達するまで持ちこたえれば良い。

これは決して賭けではなく、理性的な判断と思われる。

この推察の結果は旧国鉄のディーゼルエンジン事情で述べる。

ところで、ギヤ段数を増やせば変速回数も増える事になるが、エンジンにとってみれば変速前後の速度の段差が小さくなるのでショックは軽減される方向である。

そうは言っても滑らかさを訴求する以上、ショックを感じさせない変速は必達であったと思われる。

T型フォードが用いた遊星ギヤはコストは掛かるが効果的な仕組みなのである。

自動車は1980年以降、3→4→5→6→8段と細かくなり、2017年には10段まで現れている。

燃費改善が理由だが、原理的にトルコンの滑り、オーバーヒートのリスクも減っているのである。

2000年代に入るとマツダではトルコンを発進直後に直結にしてしまう例も見られる。

自動変速機の多段化によりトルコンは発進時に限って使う発想に変わって来たと言える。

つまり、トルコンを無段変速機としてではなく、発進時のクラッチとして用いるという使い方である。

これは既に1960年に当時の国鉄がキハ60で試みた直結2段変速の発想と同じである。

また、先に述べたトルコンを変速機の補完として用いるメキドロ式や充排油式の発想と同じである。

このように考えると、変速機は力を増幅したり減速したりするのだから流体クラッチにはトルコンのような力を増幅する機能は必要が無く、フルカンでも用は足りると言う事になる。

同時に近年の自動車はトルコン直結後に変速するようになったと言える。

ここから自動車の変速ショック吸収はトルコンではなく、遊星ギヤが担っている事が判る。

さて、遊星ギヤと言えどもクラッチの断接で切り換えているので繋ぎ方にはデリカシーが必要である。

ボ社やGMはこれを油圧制御で行っているが、変速ショックに関する配慮は特許で守られているのである。

戦前のリショルム・スミス式のライセンスについても特許使用料を支払っていた訳である。

筆者はキハ60で試みた直結2段変速はメキドロ式や充排油式を手本にしたのではないかと察する。

旧国鉄は自動変速の自力開発を諦めたが、その後に控えるDD54でマイバッハ社のメキドロ変速機のライセンス生産に舵を切ったように思われる。

結果的には自動車業界でアイシン・ワーナーがボ社製3段自動変速機のライセンス生産からスタートしたのと同じ道を進んだと言える。

旧国鉄やJRでもどんどん多段化してゆく自動車用オートマの動向は注視していたと思われる。

鉄道用オートマの国産化は液体式気動車量産1号のキハ10系が登場した1953年から47年経っていた。

1990年、日立ニコトランスミッション(旧新潟鉄鋼〜新潟コンバーターを吸収)製で2〜4段である。

これはキハ10系から数えて4世代後の後継車となるキハ100〜110に搭載された。

さて、オーバーヒートのリスクだが、先に、山坂ではカーブでスピードが出せない、と述べた。

カーブしていなければ勾配が厳しくともスピードは出せる。

例えば、日本の高速道路の最小半径は原則3000m以上、勾配は5%、50‰以下と法規で定められている。

高速道路の安全と経済性は全線、速度80Km/hを維持できる=落伍するクルマが出ない事で守られている。

鉄道では山坂でトンネルを掘らない場合はカーブの半径を大きく取れず、制限速度を抑える事になる。

従って、制限速度が先に述べたトルコン直結速度以下になる区間では発熱を覚悟する事になる。

一方、スピードが出せない理由にはやむを得ない事情も存在する。

例えば、事故、工事、異常気象等に因る渋滞である。

渋滞ではアクセルを殆ど踏まないのでエンジン側にオーバーヒートの心配は無い。

ところが勾配があればノロノロ運転でもトルコンの発熱量は馬鹿にならない。

勾配がもたらす抵抗力はスピードに無関係ゆえである。

車輪側から返される5%、50‰勾配の抵抗力にトルコンが負けて滑るのである。

自動車ではエンジンの発熱をラジエータで冷やした後の温水でトルコンを冷やす水冷式である。

エンジンの冷却水をラジエータに送るにはポンプを回してエンジン出力を消費する。

これを嫌ってエンジンの発熱量が少なければ無駄に冷やす事はせず、送流を絞る。

先に述べたが、トルコンの発熱まで面倒見きれないよ!という考え方である。

トルコンの冷却はエンジンから独立した空冷式もあるが、ノロノロ運転では風は来ない。

低スピードでも風を得るにはファンを回して強制冷却を行うが、これもエンジン出力を消費する。

ここでまたしても堂々巡りである。

一般道では箱根ターンパイクのように10%、100‰という勾配が数キロ続くケースも存在する。

更に坂を下る時は逆にタイヤがエンジンを回そうとするのでやはりトルコンが発熱する。

ディーゼルエンジンは高圧、高温を作り出す為に圧縮比が高いので大きな抵抗となるのである。

ガソリンエンジンは圧縮比が低いのでエンジンは楽に回ってくれてエンジンブレーキとして働く。

ところが、直結にしない限りトルコン付きディーゼルはエンジンブレーキは効かない。

従って、オートマ車のオーバーヒートは登り下りを問わず坂道の渋滞で起きるのである。

ここが、発生率と修理費(保証費用)の損益分岐点である。

理詰めだけでは物事はうまく運ばない、どこかで賭けをしなければならない事もある。

"智に働けば角が立つ、情に棹させば流される"

現代のオートマ車はトルコンが発熱すると油温警告灯が点灯してドライバーに教えてくれる。

ただ、分厚いマニュアルは普通読まないので、心配になってJAFに電話する。

JAFはこうしたケースに慣れているので、次のように答えてくれる。

"坂道の渋滞でノロノロ運転していませんか?"

"一端、路肩に止めてNレンジ=ニュートラルに入れて警告灯が消灯するまで待ってみましょう。"

出動しなくとも、これで解消するケースがあるのである。

しかし中には、前車が動けば自分はアクセルを踏む、前車が止まればブレーキを踏む。

面倒くさいから止まっている間はブレーキではなくアクセルを少し踏んでクルマがずり下がらないようにするという人も出てくる。

これこそジュールが水を撹拌した実験と同じで、エンジンの出力が100%熱に化けるのである。

地球温暖化に貢献するし、待ち合わせに遅刻するし、馬鹿とハサミで火傷をするケースである。

一方、世の中、マイカーばかりではない。

米国では宅配業者が使うトラックは100%オートマで、しかもリースである。

従って現場の宅配員は "我、関せず" である。

配達時間に遅れるとペナルティになるから警告灯が点いても

"大丈夫!、日本製だからね!"

さて、鉄道に戻るが、最高速度が高いキハ181系はトルコンを直結にする速度も85Km/hと高い。

これは85Km/h以上で走行しないとトルコンが発熱するという事である。

特急用のキハ181系は平坦区間での最高速を120Km/hに設計したのである。

先に述べたようにカーブの多い山間部で制限速度が85Km/h以下の区間では発熱を覚悟する事になる。

直結速度が45Km/hと低いキハ10系の方は制限速度がこれ以上なら発熱の心配は無くなる。

箱根駅伝で平坦専門の選手、登り専門の選手が居るのと同じである。

パワーグライド 1952年

|

マツダR360クーペ 1960年

|

キハ100〜110 1990年

|

もくじへ戻る

ライセンス生産から国産化へ

ライセンス生産から国産化へ

1966年、旧国鉄はディーゼル機関車DD54を開発、投入した。

排気量86L、16気筒、1820馬力のエンジン、及びメキドロ変速機はマイバッハ製を三菱重工がライセンス生産するものである。

以下は筆者の想像を交えた当時の再現シーンである。

"うちのエンジンとメキドロ変速機をライセンス生産したいって?"

"ミツビシと言えばあのゼロファイターを作ったところじゃないか"

"優秀な戦闘機と聞いているが防火が貧弱ですぐ火を噴いたらしい"

"第二次大戦では同盟国だったが、日本人の考え方はどうもわからない処がある"

"ライセンスもビジネスだから断る必要は無いが、敗戦から僅か19年でシンカンセンを作った国だからな"

"ドイツなら長距離特急列車は機関車でやるのに..."

"そう言えば、戦前に視察に来た日本人が居たな..."

"確か "ヒデオ" とか言ってたな...若いのに質問は鋭かった"

"エンジン冷却後の風をどこから抜くのか?と質問されたのを良く覚えている..."

"彼は今、生きているのだろうか..."

マイバッハ社との契約条件は以下のようなものであった。

・故障の際は決められた指示に従って修理を行う。

・三菱重工で手に負えない場合はマイバッハ社へ返送して修理を行う。

・三菱重工での一切の設計変更は認めない。

この契約に基づき、生産、運用に入ったが故障が多発した。

マイバッハ社とのやり取りは遅々として進まず、原因究明もままならなかった。

場面は変わって日本側のシーンである。

"課長、マイバッハ社は責任の所在は全て三菱重工にあると言ってます"

"黙って修理させろ、という事だな"

"いいかい、修理だけさせていたんじゃ国産化なんかできないぞ!"

"こっちも原因を究明するんだ!"

"そうは言っても、図面にはこっちが聞きたい肝心なところが書いてないんです"

"問い合わせているんですが、催促しても返事が来ないんです"

"どっかで聞いたような話だな..."

"戦時中に陸軍は川崎航空機に3式戦闘機を開発させたんだが...飛燕というやつだよ"

"ドイツの水冷式エンジンDB 601を国産化したハ40型ってやつを積んでる"

"航空機のエンジンは空冷が主流だったんだが、戦闘機は最高速度の競争になってね..."

"戦闘機の先端を流線形にしたくて自動車のように別置きのラジエータで冷やすんだよ"

"あのフリーゲンダー・ハンブルガーと同じ理屈ですね"

"和製メッサーシュミットなんて呼んでた"

"出来たには出来たんだが、初期故障はつきもので問い合わせると..."

"図面に書いてある事が全てだ!"

"こっちで解釈してやってみるしかなかったよ"

"肝心なところは教えてやらないよ、自分で考えろ!という事ですね"

"それがライセンスってもんだよ"

"何も問題起こらなきゃ改良なんてしない"

"先人はそうやって陸蒸気から始めて国産化して来たんだ"

"改良する時が敵の特許を回避するチャンスなんだよ"

"考えられるのはマイバッハ社が想定している事と違ったものが日本にあるという事だ"

"日本には日本の使い方があるんだよ、それを探すんだ"

このDD54のメキドロ変速機は国産化には至らなかった。

このディーゼル機関車は法定耐用年数の18年を待たずに1978年に運用を終える事になったのである。

ドイツ人は "もったいない" 事はしないが、敵を作るような事もしないようである。

米国ボルグ・ワーナー社とトヨタが合弁で立ち上げたアイシン・ワーナーはライセンス生産から始めて19年後には親方を追い越してしまった。

"追い付け追い越せ" という気力は理屈では説明できない。

ライセンス料=授業料を支払っているから米国人は質問すれば答えてくれる。

"来るものは拒まず、去る者は追わず"

日本側もボ社の特許に抵触しない新しい機構を次から次と開発して特許で固めていたのである。

"与えたものと得るものは等しい" 、"ギブ・アンド・テイク" にはその先が必ずあると言う事になる。

追い越した後は必ず追い越される。

T型フォードの例がそれを物語っている。

もくじへ戻る

旧国鉄のディーゼルエンジン事情

旧国鉄のディーゼルエンジン事情

先の物理的な損益分岐点でエンジン出力の余裕が鍵と述べたが、次はエンジン事情である。

1952〜53年、電気式、液体式の比較に試作されたキハ44000、キハ44500だが、エンジンは戦前に設計されたDMH17型である。

この決定に携わった当事者の話によると、

・鉄道省以来、国産が大前提である。

・高出力エンジンを開発したいが戦争で中断しているので充分な経験がない。

・やったとしても初期故障による運行遅延は絶対避けなければならない。

・実績のある量販エンジンを探すが自動車用は小さ過ぎ、船舶用では大き過ぎる。

・出力は小さいが実績のあるDMH17を使う方が賢明。(しかない)

先に述べたようにDMH17の最大出力は160馬力であった。

最大出力はエンジンの一つの指標だが、陸上交通機関で用いるにはもう一つ別の指標が必要である。

巡行中は抵抗力とエンジン出力は釣り合っているが、発進の際には加速抵抗が加算される。

加速抵抗に打ち勝って速度を上げて行く為に必要になるのが、過渡出力と呼ばれる。

相撲の立ち合いの瞬間に自分の重い体を起こす時の瞬発力と言えば良いだろうか。

最大出力の方は一定の速度で運転している状態であり、過渡出力に対して定常出力とも呼ばれる。

先に、ディーゼルエンジンは走ったり止まったりという使い方をすると不完全燃焼を起こして黒煙(煤)を出すと述べたが、噴射した燃料が煤に化けて過渡出力が充分に発生出来ないという性質がネックになる。

詰まるところ、陸上交通機関の動力源としてディーゼルエンジンを使う場合、発進時の充分な過渡出力を確保するには吸い込む空気量、すなわち排気量の勝負になるのである。

一方、先に述べたように発進時に車両を動かそうとする撹拌抵抗力はトルコンサイズで決まる。

もしエンジンの過渡出力に対してトルコンサイズが勝っているとアクセル全開でエンジンは回っていても発進出来ないと言う事態が起こるのである。

先に述べた、ぬかるみに嵌った長靴を引っ張り上げようにも上がらないという状態である。

これはジュールが行った水を撹拌する実験と同じ状況で、英語でストール=膠着状態と呼ばれる。

つまりエンジン出力が100%熱に化けてしまうので、もったいないを通り越して論外である。

駅は出来る限り平坦な場所に設けるが、赤信号で勾配の途中で停止〜再発進するケースも存在する。

筆者の推測だが、トルコンサイズを何種類か用意して発進可否を確認したと思われる。

つまり、排気量17Lエンジンの過渡出力に見合ったトルコンサイズが選択される事になる。

しかしながらこれでは巡行中の勾配抵抗力から見るとトルコンサイズが過小=ゆる過ぎる。

液体式気動車がお召列車に負けないくらいそろりと動き出し、巡行になるまで続く勇ましいエンジン音は滑っている事を物語っている。

トルコンを無段変速機と捉えるというのはこう言う事なのである。

電気式、液体式の比較試験に先立つ1951年、戦前に試作したトルコンをキハ42500に搭載して勾配が厳しい御殿場線や八高線で試験を再開している。

以下は筆者の想像を交えた当時の再現シーンである。

"課長、生きておられましたか、御無事で何よりです。"

"おう、君も無事だったか、また一緒に試験出来るとは思ってなかったよ。"

"あの時の試作トルコン、行方不明だったとか。"

"ああ、なんでも終戦後は鉄屑は金になるから盗まれないように隠していたらしい。"

"気になるのはあの燃料消費量ですね。"

"そうだな、御殿場駅に着いたら燃料を補給して満タン法で測る手筈だね。"

"しかし、燃費より心配なのはトルコンの発熱だよ。"

"あの燃料統制で勾配線区での試験が出来なかったからね。"

"4月に起きた桜木町事故、乗客が車内から逃げ出せなくて63型の設計思想が問われてるじゃない。"

"車両局長の責任論ですね。"

"そうなんだ、島さんだよ。"

"島さんはキハ41000をまとめた人だけど、あの人がね、こんな事言ってたんだ..."

"トルコンはね、発熱の代償が大き過ぎるよ、そこを確かめてみてよ。"

"谷峨駅を過ぎていよいよ難所ですね、やっぱり25‰勾配はきついですね。"

"計算上、トルコンを直結に出来る45Km/h以上では走れないからね。"

いきなりエンジンが唸りを上げた。

"運転士が直結を解除したな!"

"何これ? 課長、トルコンの温度が急に上がり出しました!"

"どれっ、おお、凄い勢い!"

"あれっ、スピードが落ちてきた!"

"でもエンジンの速度は全然落ちない! そうだ滑ってんだ!!"

"ああっ、止まっちゃった!"

"本部に非常停車した事を連絡したら床の点検口を開けて見よう"

"課長、なんか焦げ臭いです! あっ、トルコンから油が漏れてる!"

"やばい!桜木町の二の舞なんて御免だぞ!"

"お〜い消火器!!"

恐らく、オイルシールがオーバーヒートに耐えられなかったものと推察される。

この後、修理してから何回か試験が行われているが、油漏れは再発したと伝えられている。

この時代は化学工業も発展途上で、合成ゴム製のオイルシール登場前夜であった。

キハ44000、キハ44500の窓ガラスを固定するHゴムにその兆しが見られる。

戦前は鉄道に限らず機械のオイル漏れは僅かながら許容されており、オイルシールの近代化によって完全に漏れが止まるのは1950年代後半と言われている。

そうは言っても合成ゴムにも耐熱限界はあるので万能では無い。

オイルシールメーカー曰く、耐熱限界温度を超えないようにトルコンを冷却して下さい。

温度計が無くともトルコンの温度が何度まで上がったか、分かる場合がある。

トルコンは鋼製なので鉄錆色をしているが、およそ180℃を超えると青く変色するのである。

これを通称、テンパ−カラーと呼んでいる。

さて、御殿場線の試験で得た結論を筆者は以下の様に推察して見た。

・勾配区間でもトルコン直結速度以上で走行可能とすべくエンジンを高出力化する。

・カーブが続き、制限速度が低くならざるを得ない勾配路線を考慮し、以下とする。

・トルコン直結速度を制限速度以下とする。その方策は、

・トルコンの後ろの最終減速比を大きく取る。

・最高速と両立させる為に自動車に倣って複数段の変速機を設ける。

・統括制御の妨げにならないように自動変速とする。

・すなわち、トルコンを発進用流体クラッチと捉え、直結運転をメインとする。

これが1960年のキハ60試作に於ける高出力化+直結2段変速への挑戦に繋がって行ったものと思われる。

ところで気動車の運転では ”5ノッチ5分" という用語があるそうである。

5ノッチとはアクセル全開の事で、最長5分までにせよという意味である。

これはオーバーヒートを回避する為のルールと言われているが、エンジンではなくトルコンのオーバーヒートが発端と思われる。

勾配区間で制限速度が下がり、直結を解除してトルコンが滑り始めるとエンジン出力は熱に化けてしまう。

今度はその制限速度を維持しようと運転士は5ノッチに入れようとする。

トルコンを更に発熱させ、エンジンまでオーバーヒートさせてしまうから5分で止めよ!

そういう意味であろう。

時は1972年、筆者は高校二年の夏休み、小海線の清里〜野辺山間の22‰の登り勾配でキハ52はみるみる速度が落ちて行き、5分くらい停車してしまった。

”オーバーヒートが起きましたので暫く停車します” というアナウンスに乗客は笑っていた。

丁度、お盆休みで立ち客が居たので想定重量を超えていたのであろう。

キハ52は勾配線区向けにエンジンを2基搭載しているので床下は一杯であり、冷却能力が心配になる。

当時はこんな事情があるとは知らなかった。

なんとも正直というか、長閑な時代であった。

外は八ヶ岳の麓、美しい景色に暑さを忘れて見とれていた。

当時のCMソングにこんな唄があった。

"♪気楽に行こうよ俺たちは。焦ってみたって同じ事。"

もくじへ戻る

電気式気動車事情

電気式気動車事情

さて、電気式が選ばれなかった事情も考えて見たい。

電気式気動車は電車に自家発電用ディーゼルエンジンを積んだ形になるので重量増が避けられない。

仮に付随車無しの自走可能な電動車=クモハとするならば、50Kw級の電動機×4台分の電力を賄うには200Kw級の発電機とエンジンを搭載しなければならない。

200Kwは換算すると267馬力となり、160馬力のDMH17を見れば如何に重い課題かが判る。

こうなると米国の様に動力分散式の気動車では無く、機関車に集中搭載した方が得策かもしれない。

しかし日本は地盤が弱く、レール規格の低いローカル線には重量の大きな機関車は入線出来ない。

従って、損益分岐点を期待するポイントに持ってくるには軽量化=エンジンの重量が決め手になる。

つまり同じ出力で軽量のエンジンにしなければならない。

この命題はどんな交通分野でも同じで、実現には過給なるシステムが必要になる。

過給機付きのエンジン、自動車の分野ではターボ付きエンジンが前提になるという事である。

過給とは排気量の小さなエンジンに空気をコンプレッサで圧縮して1.2〜1.4倍詰め込んで大きな排気量と同等の出力を得るというものである。

重要な事は以下の理由で過給は一定の力と速度で発電機を回すような条件で行うものである。

・コンプレッサの回転翼は毎分数万回という高速で回転するので翼には大きな遠心力が掛かる。

・一定の速度で廻っている限りは遠心力も一定である。

・陸上交通機関の様に発進停止や、変速が頻繁に起こると遠心力の上昇下降が繰り返され、破損に至る。

・針金を繰り返し折り曲げているといずれ折れるのと同じ仕組みである。

この過給システムだが、当時の日本は実用化途上にあり、ドイツは戦前には実用化していた。

戦時中も米軍の爆撃機B29は過給機付きで空気の薄い10000mという高高度を飛んでくるが、日本軍は迎撃する方策を種々試みるうちに終戦を迎えた。

戦争が過給機の実用化を促したと言えるかもしれない。

日本は終戦後、GHQにより軍事産業は解体され、技術者は職を求めて民需企業に流れて行った。

こうした事情は恐らく、電気式、液体式の開発に携わった技術者の間でも知られていたと思われる。

以下は筆者の想像を交えた当時の再現シーンである。

"Woooooooooooooon"

"おう、もうお昼かあ...しかしこのサイレン、空襲警報思い出す..."

"今度来た人、何食べるんだろ? 一緒に食べませんか?"

"ああ、どうも、私はサツマイモです。"

"ご馳走ですね、うちなんかジャガイモですよ。"

"前に勤めていた敷地を耕してサツマイモ作ってたんです"

"どちらですか?"

"陸軍の研究所で航空発動機やってたんです..."

"じゃあ、敵のエンジンなんか調べていたんでしょ、どんなだったんですか?"

"そうですねえ...負ける筈ですよ..."

"外地で捕獲した機体のスーパーチャ...過給機ですけど、回転翼の材質調べたら..."

"日本じゃ出来そうもない合金でしたよ。"

"日本も研究はしていましたが、回転翼はボロボロ、軸受けは焼き尽くし、散々でした..."

"でもね、敵の軸受け調べたら焼き付きの兆候が出てたんです..."

"やつらも完璧じゃない...敵の研究所だって判ってた筈..."

"そんなもので送り出す方も辛いですよ..."

"判りますよ、兆候か寸前かで上の判断が変わってきますからねえ...

"勘弁して欲しいのは、確率で言え!という人ですよ。"

"確率って聞こえは理性的だけど、無責任ですよ..."

"そうだ、今朝の新聞で読んだんですけど、アインシュタインがこんな事言ってるそうです。"

"神はサイコロを振らない"

旧国鉄で過給機が装着され始めるのは以下の例である。エンジン形式のサフィックスSがそれを表す。

・1960年、高出力エンジン試作車キハ60用の排気量31L、6気筒、400馬力のDMF31S。

・1962年、名神高速開通を控え、いすゞが旧国鉄に納入した試作バスは排気量10L、6気筒、230馬力。

・1966年、名神高速で国鉄バスが運行開始、日野製バスは排気量16L、12気筒、320馬力。

・1968年、キハ91、キハ181に搭載された排気量31L、12気筒、500馬力のDML31S。

過給機の信頼性を醸成するにはダイヤによって使われ方が管理される国鉄向けは適していたと言える。

不特定の使われ方をされる自動車用として信頼性が保証されたターボ付きエンジンが普及するのは1980年代以降の事である。

そしてJR移行後の2007年に登場したキハE200は電気式ディーゼル車となった。

ドイツのフリーゲンダー・ハンブルガー登場から数えると74年後の事である。

しかし、日本でも技術革新は起きており、ハンブルガーの発想とは全く異なるものである。

これは1997年に登場したハイブリッド車、プリウスに倣った自家発電用エンジンを備えたバッテリー動車、つまりEVと言う見方が出来る。

モーターなので電車と同様に減速時や下り勾配では回生して充電が可能になる。

"ハイブリッド" という用語は辞書に載るほど浸透したが、筆者はプリウスの目指したものが充分に表現しきれていないように思える。

プリウスの狙いはクルマの重量に蓄えられた運動エネルギーを回収して再利用する事であり、その発想の起源は電車の回生ブレーキにある。

車両重量が重くなればそれだけ運動エネルギも大きくなるから回生しないともったいない、むしろ回生は避けて通れないと言う事である。

逆に言えば、回生を行う事で重量増の何割かは帳消しになると言う事である。

少しアカデミックになるが原理的には "エネルギ回生車" と呼んだ方が良いかもしれない。

・エネルギ回生とは、ゼンマイ付き振り子時計がそれである。

・振り子の振れは運動エネルギを貯める〜放出するを繰り返している。

・振り子はしばらく振れているが、空気抵抗と軸受けの僅かな摩擦抵抗によっていずれ止まってしまう。

・止まらないようにその抵抗に等しい僅かな力を少しずつ供給してくれるのがゼンマイである。

・プリウスのエンジンがゼンマイに相当し、それを巻く作業がガソリン補給に相当する。

・モーターが振り子に相当し、発進、登り勾配では電力を消費し、減速、下り勾配で回収=充電する。

このようにエンジンの補助ではなく、モーターが主役と言った方が良い。

エンジンは巡行時にモーターが発電しないシーンで登場する最優秀助演賞という役柄なのである。

発想が飛躍というより逆転しているので、トヨタも消費者にどう理解してもらうか悩んだようである。

その結果が "ハイブリッド" になったが、これはエネルギ回生を行うためのモーターとエンジンを組み合わせる手段と言える。

モーターを積むクルマをハイブリッド車やEVと呼ぶようになったが、 "エネルギ回生" をどの程度行うかによって様々な商品が登場している。

例えば、"マイルドハイブリッド" とは "エネルギ回生" は、そこそこという意味合いになる。

"エネルギ回生" を極めようとしているのがプリウスと言える。

そして、エンジンが廻ったりモーターが廻ったり、同時に廻ったりというアドリブをドライバーが気が付かないように滑らかにこなすための手段が遊星ギヤなのである。

トヨタはオートマで培った技術を見事に転用したと言える。

発進加速や登りがあれば必ず減速や下りがあるが、原理的に前者で消費した電力を後者で満額取り戻す事は出来ない。

しかし、スキさえあれば回生してバッテリーの電力消費量、エンジンのガソリン消費量が少ないのである。

13世紀の禅僧、道元が唱える八大人覚の一つに、"怠けず努力する事" という教えがある。

"与えたものは必ず返ってくる" とは限らず、"少しでも取り戻す"

エネルギ回生とは道徳と言うよりも禅に近いのかもしれない。

キハE200は遊星ギヤは用いず、発電用エンジンはコマツ製の排気量15L、6気筒、450馬力である。

遊星ギヤを用いない理由は、鉄道はダイヤで走り方が決まっているのでスキを探す必要が無いからである。

充電が必要になった時だけエンジンは常に一定の力と速度で運転されるので黒煙を排出せず、過給機付きディーゼルエンジンの利点を活かせる使い方である。

地球温暖化の時代、もはや出力が熱に化けてしまうことなど許されなくなったのである。

このキハE200は小海線に配備されて長期的な実用試験を兼ねて運行されている。

ルドルフ・ディーゼルは彼岸からこれを眺めて微笑んでいるかもしれない。

ところで、フリーゲンダー・ハンブルガーが時代遅れかと言うとそうではない。

キハE200やプリウスは発進停止が限られる特急列車や高速道路主体と言った使い方ではエネルギ回生するチャンスが乏しいのである。

ハンブルガーのような長距離特急列車ならあのシステムは現代でも通用するのである。

新幹線のように電化するか、電気式気動車とするかは、やはり損益分岐点なのである。

ハンブルガーのエンジンはマイバッハ製の過給機付き12気筒、410馬力を1編成で2基搭載し、604kW=805馬力の発電機を駆動していた。

モーターは1編成で8台なので1基75.5Kwと現代の電車並みだが、最高速は160Km/hと記されている。

島 秀雄は1936〜37年に掛けて欧米を視察中に実車を見ている筈である。

むやみにモーターの出力を上げず、軽量化と流線形による空気抵抗低減でカバーしているのを見て、後の新幹線の良き教材になったと思われる。

キハE200

|

もくじへ戻る

おわりに

こうした時代背景を振り返ると液体式は転がるべきところに転がったと言えるかもしれない。

こう表現すると勝手に転がったように聞こえるが、そこには様々な課題を抱えた技術者が居た筈である。

統括制御はいったい何時になったら出来るんだ?という声は日増しに大きくなっていたのかもしれない。

統括制御をやるにはですねえ...と説明する技術者はストレスを貯めていたのかもしれない。

出力が途中で熱に化けてしまうという事は、エネルギを無駄にしていると言う事である。

理性的に聴こえるが、感性で言えば、"もったいない事はいずれ淘汰される"

ストレスが途中で気力に化けるという仕組みも確かにあるようである。

"災い転じて福と成す"

参考文献

参考文献

廣澤 眞吾:船舶軸径捩じり振動の解決

石原 智男:流体変速機の特性計算について

水沢 譲治:自動車用トルコンの開発からディーゼル乗用車の発展へ

亘理 厚 :国際水準から見た日本の自動車技術

角田 鎮男:製品開発のためのモデル化手法

長松 昭男:機械の力学

長松 昌男:次世代のものづくりのための電気・機械一体化モデル

石井 幸孝:キハ 82 物語 JTB キャンブックス

石井 幸孝:キハ 58 物語 JTB キャンブックス

岡田 誠一:キハ07ものがたり(上) RM LIBRARY 35

宮田 道一:東急の駅今昔・昭和の面影 JTB キャンブックス

土井武夫:飛行機設計50年の回想 酣燈社

アイシン・エイ・ダブリュ 40 年史

画像は商工省標準貨物自動車を除きウィキペディアより引用

|